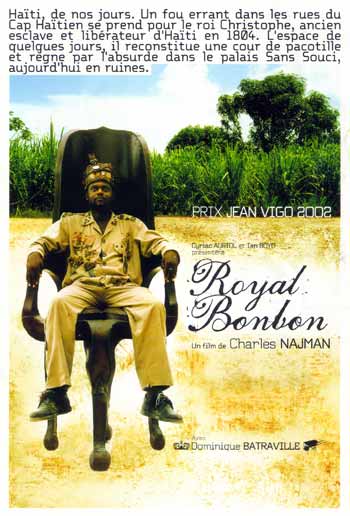

L’entretien avec Charles Najman

« LC :Votre travail de réalisateur pour le film Royal Bonbon a été précédé d’un important travail de recherche sur le terrain. En 1997 notamment vous enregistriez « Fond-des-Nègres Fond-des-Blancs » avec Emmanuelle Honorin, pouvez-vous nous parler de cette expérience ?

CN :Je suis allé beaucoup en Haïti, et cela depuis presque quinze ans, en général plutôt pour préparer ou faire des films documentaires, avant de faire ce film de fiction. Le plus beau voyage que j’ai fait est celui que j’avais entrepris pour la préparation du disque « Fond-des-Nègres Fond-des-Blancs », j’y suis allé aussi pour écrire un livre. Nous avons fait ce voyage avec Emmanuelle Honorin et c’était vraiment étonnant, car nous avions réussi à avoir un petit soutien du ministère de la culture en Haïti ; « petit soutien » tout de même énorme pour nous car on avait mis à notre disposition pendant deux mois un 4/4 très confortable, ce qui nous a permis d’aller partout.

Comme Haïti est un pays où les routes sont très très mauvaises, on pouvait se permettre d’aller même en dehors des routes carrossables. Je connaissais déjà la musique haïtienne, mais il n’y a rien qui existe d’un point de vue « commercial », que je trouve vraiment passionnant.

Il y a une seule chose, mais qui à mon avis a vite musicalement dégénéré c’est le mouvement qu’on appelait « rasin » comme Boukman Eksperyans etc… Quand je suis arrivé les premières fois en Haïti c’était la naissance de ce mouvement. Il s’agissait d’un mouvement musical qui avait une grande résonance politique, puisqu’il était né juste après la chute de Duvalier. Ce mouvement était pour la jeune génération une espèce de ressourcement au vaudou. Ils utilisaient les musiques traditionnelles ; au début il y avait une grande vague autour de ce mouvement musical « rasin » ce qui avait des implications culturelles et politiques très intéressantes mais très vite musicalement cela tournait en rond, le mouvement n’a pas suivi.

Ce qui nous intéressait c’était d’aller en dehors des chemins balisés, surtout pas à Port-au-Princes (la capitale), c’est-à-dire d’aller au cœur des campagnes, car j’avais quelques notions historiques et ethnologiques sur les campagnes haïtiennes. J’avais déjà découvert des idées à travers les films. Je m’étais rendu compte que ce qui m’intéressait dans la culture haïtienne se trouvait dans les campagnes, dans les endroits isolés en dehors de la grande ville et en dehors de tout rapport à une quelconque industrie, économie et à un quelconque commerce. Nous avons tout de suite trouvé que les paysans étaient un peu le conservatoire de la mémoire de ce pays et quand nous sommes allés dans les campagnes, j’ai été plus que confirmé à ce sujet. Ce qui est frappant c’est que, dans les campagnes, on voit des gens extrêmement pauvres, il n’y a pas d’endroit pour pouvoir répéter, les instruments sont extrêmement limités.

Pourtant, pratiquement partout où nous sommes allés, nous avons rencontré des paysans qui jouaient leur musique librement et qui ont été prêts à répondre à notre demande très facilement, à se faire enregistrer.

J’ai été frappé par ces groupes de paysans qui jouent, qui ne sont pas des ensembles musicaux, qui ne feront pas de tournées, même locales, mais qui jouent pour eux ; c’est évidemment presque toujours lié au vaudou, mais c’est là où l’on se rend compte que le vaudou, d’un point de vue musical, ne correspond pas simplement à des rituels et à des musiques de percussions et de transe.

Nous avons enregistré des chants vaudou, souvent a capella. Mais notre intérêt principal s’est porté sur le côté contredanse, que l’on ne connaissait pas du tout en Europe. Le côté contredanse a un rapport très très fort et édifiant à l’histoire. Ce lien existe toujours, mais peut aussi disparaître car ce sont vraiment les vieux paysans qui jouent ces contredanses.

Cette musique d’un autre temps peut donc disparaître en deux générations (c’est un risque) d’où l’intérêt de faire ce travail-là.

Cela allait très bien avec le type de travail que je faisais en général en Haïti, le rapport au passé, à la mémoire mais, en plus, c’était vraiment intéressant en soi.

J’ai une anecdote sur le travail que nous avons fait pour aboutir à ce disque qui raconte un peu tout sur Haïti et le rapport à la musique, au développement ou au non-développement.

Rapidement nous nous sommes intéressés aux groupes de contredanse, souvent constitués d’un ensemble assez simple avec trois tambours, quelquefois, mais pas toujours, un accordéon assez « déglingué » sinon une flûte. Mais on nous avait dit qu’il y avait aussi des ensembles de contredanse avec violon, ce qui nous intéressait énormément.

On sillonnait les campagnes et l’on demandait à tout le monde s’il y avait des groupes de contredanse avec violon. Et tout le monde nous répondait « oui ». Nous allions à la rencontre des groupes, nous les faisions jouer mais il n’y avait jamais de violon ! Puis nous avons compris que ce que les gens appelaient violon c’était un tambourin! La personne qui en jouait mettait de la résine sur son doigt et jouait sur le tambourin avec le doigt comme pour imiter le violon, ce qui créait un son sourd. L’utilisation de cet instrument m’a complètement fasciné par son rapport à la mémoire, à savoir que même lorsque l’instrument disparaît (il a d’ailleurs fini par disparaître puisqu’il n’y en a pratiquement plus) on continue non seulement à le nommer mais à le mimer à partir d’un autre instrument plus rudimentaire.

C’est un résumé anecdotique mais absolument fascinant du rapport qu’ils ont au passé.

LC : Peut-on penser que par cette utilisation d’instruments de jazz, cette musique pourrait être radicalement différente ?

CN : Il y a eu une tradition de jazz à l’époque mais un pan de cette musique s’est écroulé après les années 50 en Haïti au niveau des grands ensembles de jazz.

Beaucoup de gens pensent que le jazz est né en Haïti. En effet, si l’on va chercher au plus loin, le jazz viendrait de la colonie française de Saint-Domingue et l’on dit aussi qu’il est né à la Nouvelle-Orléans. En fait ce qui a été le premier jazz aurait été la synthèse des parades funéraires dans les cimetières de la Nouvelle-Orléans et des rythmes Konngo du vaudou. Il viendrait plus particulièrement d’une femme, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui était une « mambo », une prêtresse vaudou qui venait d’Haïti. Elle s’est retrouvée à la Nouvelle-Orléans, très proche des lieux où il y avait ces parades ; elle faisait ses cérémonies avec ses percussions de Konngo et c’est le mélange des deux qui aurait été l’émergence première du jazz.

Par ailleurs, dans les années 50 il y avait, en Haïti, un homme très connu, libano palestinien d’origine, qui avait une galerie d’art à Port aux Princes et qui avait créé un grand ensemble de jazz.

LC : Dominique Batraville, l’acteur principal de « Royal Bonbon » dit : « Notre rapport au chant et à la danse nous vient de notre histoire coloniale, c’est par le chant que les esclaves retrouvaient leurs origines, l’âme de leurs ancêtres ».

Pendant l’esclavage, il faut voir qu’ils avaient deux ou trois heures de repos par jour seulement et que le peu de temps qu’ils avaient pour pouvoir dormir, ils l’utilisaient en grande partie au culte vaudou, pour jouer, pour danser… Comment se manifeste cette volonté permanente de jouer en Haïti ?

CN : Pour moi, la réponse se trouve dans quelque chose qui dépasse la musique et qui est le fait que le monde paysan, et particulièrement ce monde paysan lié au vaudou (l’un ne va pas sans l’autre) c’est un monde qui vit même volontairement en autarcie, dans un isolement en partie voulu.

Les belles âmes occidentales disent toujours que quand les gens vont mal c’est parce qu’ils ne sont pas aidés, mais d’une certaine manière ils ne le veulent pas non plus. En effet il y a un refus en partie conscient et en partie inconscient du développement tel qu’il se passe chez nous.

J’ai été fasciné par le fait qu’en allant dans les endroits les plus isolés on voyait des groupes de paysans qui pouvaient faire de la musique ; c’est-à-dire que leur rapport à la musique et au chant, à mon avis, n’est pas très loin d’être le même que celui qui pouvait exister à la naissance d’Haïti, qu’à la fois tout change mais que rien ne change vraiment. Le point précis qui fait toute la différence est l’esclavage lors de la période coloniale, mais en même temps les chants de l’époque de l’esclavage continuent à exister, à travers les cérémonies vaudou. Ceci est une évolution purement interne.

Au niveau du chant, il y a des phénomènes plus classiques qui sont les chants des travailleurs, ou les chants de la lavandière qui lave les habits. Mais, plus profondément, il y a par exemple dans les pratiques paysannes le « konbit » (en créole) qui est une pratique assez particulière : le système des paysans est celui de la propriété individuelle.

En Haïti, qui est né d’une révolte d’esclaves et qui, auparavant, était la colonie la plus riche au monde (plantations énormes), l’élite qui a pris le pouvoir a essayé de remettre au travail les Haïtiens dans le cadre des plantations en leur disant qu’ils œuvraient pour le service d’un nouvel état. Mais la majorité d’entre eux ont considéré que ce système des grandes concentrations de la plantation de canne à sucre où autre rappelait l’esclavage et comme ils s’en étaient libérés, ils n’avaient aucune raison de se remettre au travail de la même manière même pour d’autres prétendus buts.

Tout ce système est tombé en ruine et ce monde paysan est donc un monde de propriétés individuelles. Le « konbit » est donc un système de travail solidaire entre les paysans, où tout d’un coup, pour certains travaux, les paysans d’un coin viennent dans la petite propriété individuelle d’un autre pour l’aider et là on chante. En Haïti, il y a aussi bien le chant individuel que collectif. Il y a bien évidemment le chant rituel.

LC : Dans votre film, comme pour coller à cette réalité, il y a une musicalité constante, même dans les incantations de l’acteur principal, le roi Christophe.

CN : Oui exactement, je voulais instaurer une musicalité permanente dans le film. Notamment à travers le personnage principal qui chante. Sa musicalité passe aussi par des incantations et des répétitions.

LC : En effet il n’y a pas de blanc musical. Les seuls contrastes que l’on pourrait trouver seraient la musique du compositeur Jean-François Pauvros, plus occidentale. Sa musique est très simple, efficace et crée un contraste culturel.

CN : Je voulais trouver un musicien afin d’obtenir une sorte de contre-pied à la note dominante du film, mais même dans ce contre-pied, je voulais une simplicité, quelque chose de brut, d’assez proche de ce qu’il y a dans la musique elle-même en Haïti. Cela crée évidemment un contraste, mais en même temps il y a ce côté brut et assez sain, illustré par l’utilisation de son archet et de ses cordes.

LC : Cela est très vivant et il y a peu d’arrangements. Cela est-il venu spontanément ou lui avez-vous donné des indications ?

CN : Il a vu le film qui lui a beaucoup plu et nous avons parlé. Ça l’intéressait de travailler, je lui ai donné quelques indications mais très rapidement il y a eu un dialogue, on s’est entendu simplement et naturellement.

Il y a aussi une musique de Patty Smith sur la transe vaudou. Je voulais créer un décalage avec l’image des transes vaudou que l’on a filmées dans le cadre d’une vraie cérémonie. Au montage, on a décidé de focaliser sur la transe de la « mambo », de la prêtresse vaudou et de rester sur elle, mais il y avait des images pas très intéressantes du groupe de percussionnistes qui accompagne toujours les transes. On a décidé de créer ce décalage-là avec cette musique parce que je trouve que ça marchait bien et qu’en même temps, ça pouvait décoller de l’aspect purement ethnologique.

LC : Après avoir vu votre film, j’ai eu deux envies : la première était de partir en Haïti, et la seconde d’écouter «Strawsberry Fields forever » des Beatles car justement dans cette transe vaudou il y a tout un côté psychédélique.

CN : En un sens Royal Bonbon est tout à fait un film psychédélique Le film représente bien tout mon rapport avec Haïti. Il est en effet à la fois très près et très loin de moi. C’est un film très « haïtien », certains sont même très étonnés de me voir, s’attendant à rencontrer un « noir ». Mais d’un autre côté je trouve que ça me ressemble, c’est pour cela aussi que j’ai voulu introduire discrètement des éléments pas forcément « occidentaux », mais proches de ma culture. C’est un film assez déroutant puisque volontairement j’essaie de briser les quelques repères que l’on pourrait avoir, mais en tout cas de les réintroduire par une autre voie. Musicalement j’ai voulu qu’il y ait, par exemple cette insertion de la musique de Patty Smith et travailler avec Pauvros (un guitariste de rock expérimental au départ).

LC : Pour nous occidentaux, que doit-on « retenir », de la création en Haïti ?

CN : Très généralement, pour moi il y a plusieurs types d’occidentaux, notamment le type occidental très ethnocentriste qui va chercher ailleurs ce qu’il connaît déjà (je ne me situe pas du tout là).

Ce qui m’a toujours intéressé à propos d’Haïti c’est la dimension plus que lointaine, une dimension presque secrète, celle qui a vraiment rapport avec le mot « magie » bien que maintenant le mot soit très galvaudé, avec le vaudou, et qui a donné lieu à des choses très intéressantes en peinture à une certaine époque, en littérature aussi d’ailleurs. Musicalement, le choix que l’on a fait dans ces deux disques correspond à ce que l’on aime, cela tourne évidemment autour du monde paysan, de chants et de musiques très simples, non développées mais qui sont déjà importantes en termes de rapport à l’histoire, de rapport au passé mais qui pourraient donner d’autres choses.

Actuellement, nous essayons de préparer un festival durant lequel nous allons faire venir des paysans de contredanse en France.

Au moment du 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage dans les Antilles en 1998, nous avions fait venir une société vaudou, celle de Madame Nerval (sur laquelle j’avais fait un film). Toute cette société vaudou réunie était difficile à mettre en scène parce que le lieu ne correspond pas du tout à ce qu’est normalement une cérémonie. Nous voulions certains apports, à côté de la dimension haïtienne et paysanne, comme par exemple des musiciens d’ici ou « modernes ». Ainsi nous avions rencontré Wyclef Jean, qui vient du groupe de rap les Fugees, qui est lui même haïtien et fait par moments des musiques en créole haïtien un peu plus intéressantes. Nous lui avions fait écouter des morceaux de contredanse ; je me suis dit que c’étaient des passages sur lesquels on pouvait rapper, puisque c’est une musique qui fonctionne autour d’un chanteur. C’est celui que l’on appelle « le commandeur », nom qui était donné par le maître à des esclaves sélectionnés pour diriger les autres au travail. De nos jours, le commandeur est le chanteur qui guide les danses. La manière dont ils chantent pourrait être très proche du rap.

Ce qui m’intéresse beaucoup et qui rejoint le jazz et plutôt le free jazz, c’est la dimension qu’on appelle « rara » dans le vaudou. Ce sont des déambulations musicales de paysans liées au vaudou, ça se passe au moment de Pâques. Ça serait apparemment lié au culte du soleil et aux Indiens, qui étaient les premiers habitants de l’île, ce sont des cultes de la fertilité liés aux champs et ce sont des déambulations très répétitives et très syncopées également, liées au souffle (ce sont des bambous dans lesquels ils soufflent), il y a quelque chose de très proche du free jazz.

LC : Si l’on laissait à ces paysans plus de moyens, des studios, en suivant leur logique, peut-être y aurait-il des choses à révéler ?

CN : Il y a des choses passionnantes à révéler. Et dans le vaudou lui-même il y a un nombre de chants qui n’a jamais été complètement archivé, il y a des milliers de chants, c’est très complexe. Le côté « rara » et le côté contredanse m’intéressent plus particulièrement, d’ailleurs parmi les gens qui vont venir il va y avoir des gens qui font du rara et un groupe de contredanse, si tout se passe bien. Cet événement est prévu pour mai 2004 dans le cadre du bicentenaire d’Haïti.

LC : Est-ce un devoir pour vous de faire connaître cette musique ?

CN : Cela fait partie de ma passion pour Haïti, faire découvrir un certain nombre de choses. Le disque à été très bien reçu, il s’est plutôt bien vendu, avec une bonne critique de la presse. Les gens découvraient tout un pan de la musique haïtienne qu’ils ne connaissaient pas du tout.

LC : Il est vrai que dans la musique haïtienne telle qu’elle nous parvient, on trouve souvent des groupes aux productions démodées édités par des pseudo maison de disques, en tous cas de petites productions.

CN : Oui en effet, c’est un de leurs gros problèmes, le côté production est un peu « terrible ». Les groupes de ce mouvement « rasin » sont quand même plus jeunes, mais leur production fait mal ! Tout d’un coup, on préfère un son brut.

Il y a le côté troubadour que j’aime bien, comme Ti Coca.

LC : Avez-vous pensé à la démarche de Ry Cooder dans « Buena Vista Social Club » pour ce film ?

CN : Tout d’abord lui-même est musicien, moi je ne le suis pas ce qui change tout. Pour moi c’est dans le cadre d’un film. Je me suis souvent posé la question de la différence entre Cuba et Haïti. Ce n’est pas loin géographiquement, ce n’est pas très loin non plus du point de vue de l’identité. Peut-être qu’ils sont simplement un peu plus doués au niveau musical. La peinture en Haïti joue le rôle de la musique à Cuba. Haïti est un pays qui, pour toutes sortes de raisons, a refusé de se développer, qui a voulu se conserver, mais pas se développer, alors que Cuba est beaucoup plus ouvert par son influence américaine, latine. Grâce à ce mélange, ce développement, nous avons abouti à toutes ces musiques, disponibles au commerce et à une écoute plus mondiale. Alors qu’en Haïti d’une certaine manière, dans cette musique, on peut entendre une sorte d’autarcie, quelque chose qui ne se développe pas, et c’est précisément là, pour ce côté là, que la musique haïtienne m’intéresse.

Car si c’est pour aller écouter des groupes Haïtiens qui essayent de faire, comme cela existe maintenant, du reggae ou du ragamuffin autant aller voir l’original. »

Paris, Mai 2003